団地テーブルHAMANIGAWA

団地テーブルHAMANIGAWA

花見川団地は、高度経済成長期に建設された、今でも1万人の住民が暮らす巨大団地です。

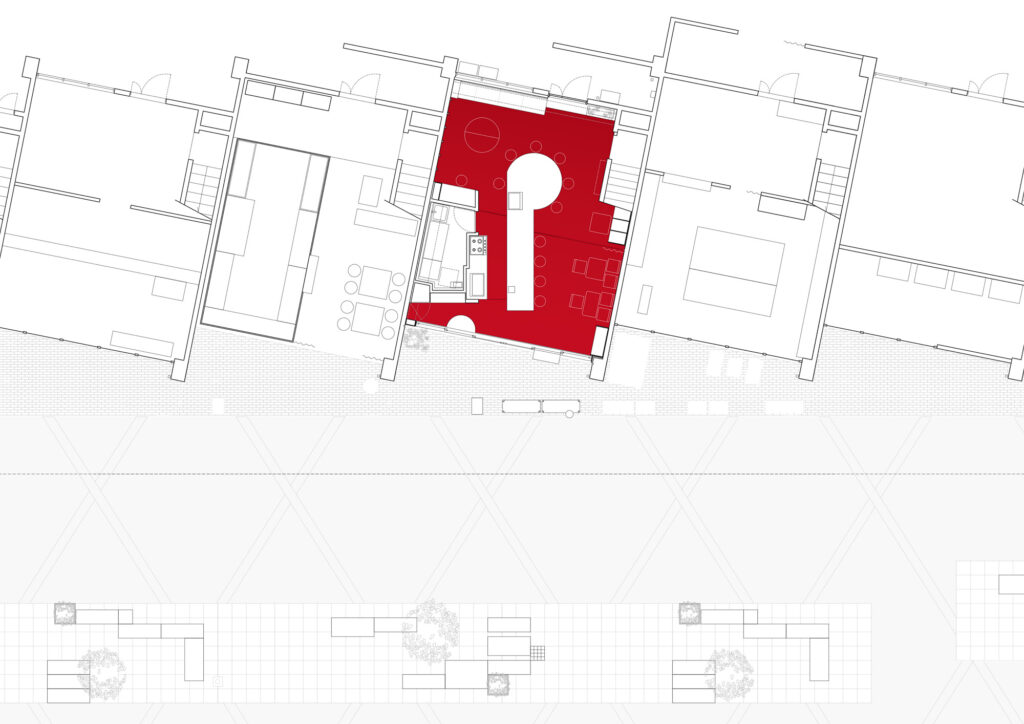

日替わり食堂、シェアハウス、みんなのリビング、シェア本屋という複合用途の交流拠点『団地テーブルHANAMIGAWA』は、町屋形式のコンクリート商店街に計画されました。1階が店舗、2階が住居という構成が連なる通りは、長さ300メートルを超えます。

プロジェクトは、クライアントによる「多世代がシェアする暮らし」を団地の豊かな資源を使って実現するという発想から始まりました。

構想の段階で、団地は巨大なシェアハウスに見立てることができるということが分かってきました。住居棟をプライベート、商店街をコモンの空間と捉えれば、互いの距離感を選びながらも、暮らしを共有し、人間関係を育むことができます。花見川団地の商店街は巨大な団地の中心に1つという珍しい形式をとっており、これも構想にきれいに合致します。

暮らしと交流の空間をデザインするにあたり、真っ暗なコンクリートスケルトンから始めなければなりませんでした。特に1階は店舗を想定したスケルトンのために窓が小さく、冷たく、奥行きのない空間でした。商店街との関わりをつくること、実験的な使い方が可能であること、居心地を生み出すこと。この3つを重視した設計とし、「居心地」を最重要なものとして位置付けました。

光、素材、空間の響きを丁寧に考えることで、居心地というものは確かに創りだすことができます。そしてそれが場所の持続性を高めることに繋がります。

繰り返した改築の痕がある南面には、アルミの窓が不揃いに並んでいました。そこに半透明の欄間を設けて秩序をつくります。光はこまかく砕かれたあと天井や窓台に跳ね返り、リビングに注がれます。視線が奥の欄間に集まるため、階段室による圧迫感から意識を逸らすことができます。また、奥行きを生み出すために床や天井高には変化をつけ、住まいとしては高すぎる天井高をおさています。

床仕上げは、この場所が50年間にわたり果物屋だった歴史を引き継いでいます。真っ赤に塗られていたコンクリートの床の記憶を、バーガンディのカーペットとして残しました。過去をリスペクトし共存させることで、独りよがりではない、寛容さやゆらぎが空間に生まれます。

限られたコストの中で、菓子製造許可を取得するための密閉空間を設けつつ、複合用途にも応える必要があります。そこで、大きな家具でもあり部屋でもある塊を「オブジェ」と呼んで、そこに機能をすべて統合することを考えました。ほとんどの機能が3つの「オブジェ」に集約されています。

この商店街の店舗は、実はストリートに対して斜めに顔を向けています。雁行とよばれる段々の配置によってショッピングの風景にリズムを生み出そうという、半世紀前の先人の知恵なのです。

「オブジェ」を商店街の軸線に沿って配置することで、ストリートに開かれた場になることはもちろん、視線が対角へと伸びやかになります。中央のテーブルの周りには流れがうまれます。

本件でSPROUTZ Studioは、空間にくわえ運営にも関わっています。地域ハブとしての土壌をつくるべく、地域コミュニティが参加できる工事プロセスを提案するほか、デザイン関連プロダクトやウェブサイト等についてクリエイティブ監修を行なっています。すでに、多くの世代をまたいだ人間関係がこの場を起点に育まれ、団地の暮らしが変わっていく様を目の当たりにしています。

Danchi table HAMANIGAWA